«Он всегда был в полете и звал в него». Вернисаж Сокова впервые без Сокова: традиционная выставка в «Толстовке» и в картинной галерее

Игорь НИДЕРЕР

29 января Георгию Михайловичу исполнилось бы 84. И каждый январь у художников Костанайской области неизменно начинался с выставки Сокова. Живописец, график, сценограф, монументалист, член Союза художников СССР и Казахстана, почетный гражданин Костанайской области, лауреат многих премий, чьи произведения хранятся в Музее искусств РК, в коллекциях и музеях Польши, Румынии, Италии, Франции и Бельгии - Соков и после завершения своего земного пути продолжает нас удивлять.

В фойе «Толстовки» собрались собратья по цеху и не только

Я никогда не расскажу о Сокове так сердечно и задушевно, как говорят его родные и близкие. Я ни за что не напишу о нем так пронзительно, с такой благородной и парадоксальной прямотой, как это смогла в 2020-м главный редактор «НГ» Ольга Германовна Колоколова.

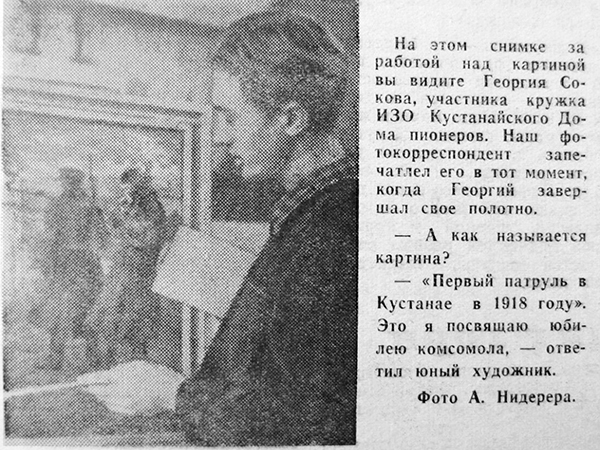

Но мне повезло быть связанным с великим живописцем двумя книгами (об этом чуть ниже) и еще кое-чем: вот фото из центральной областной газеты за 1958 год.

Комсомолу - 40, Сокову - 17 /Фото Альберта НИДЕРЕРА, «Ленинский путь», 1958 г.

В это время мой дед (а тогда вполне себе молодой человек) Альберт Александрович работал фотокорреспондентом. Естественно, что ни он, ни сам Соков, когда я позже показал им снимок, не вспомнили этого эпизода. А вы бы смогли почти 60 лет держать в памяти минутную рабочую встречу? Но само фото - свидетельство времени, в котором Георгий был просто «юным художником» и лишь учился всему, что позже сделало его великим. Жаль, конечно, что та картина не сохранилась. Или?

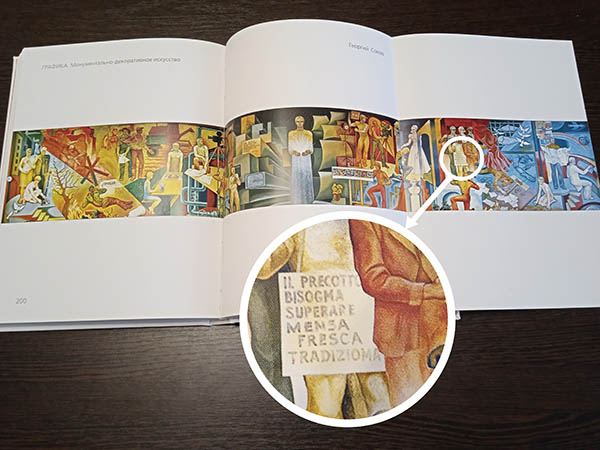

В альбоме несколько вклеек. На одной - огромная ныне утраченная фреска в кинотеатре «Костанай». Меня еще ребенком интересовало, что же написано на плакате в руках бастующих западных рабочих. И вот сегодня я рассмотрел репродукцию, забил надпись в deepl.com и получил неожиданный перевод с итальянского: «Предварительно приготовленные блюда должны победить традиционные свежие продукты». Боже, что это? М-да, еще одна загадка Сокова…

Первая книга, выходом которой я тихонько горжусь, - пока единственное более-менее полное собрание работ живописца, искусно отпечатанное и изданное к 80-летию Георгия Михайловича. К славе его составителей и дизайнеров могу лишь добавить свое скромное соучастие - в том, что убедил руководство компании-спонсора, где я тогда работал, выделить средства на это благое дело. Но и тут лавры - у великодушных и отзывчивых руководителей, не у меня.

- Это история о том, как успеть сказать человеку, что он талантлив, что он неповторим, уникален, достоин… И тогда вы успели это сказать! - заметил редактор и автор идеи альбома журналист Стас КИСЕЛЁВ.

В мастерской Сокова. Лето 2022-го

Второй случай - свидетельство универсального художественного кругозора Сокова, его всеохватной осведомленности. Летом 2022 года я сел за свою очередную книгу, речь велась о настенных панно этнических немцев Казахстана. Это искусство декоративно-прикладное, народное и, так сказать, непарадное, но кто должен стать автором предисловия? Правильно, художник. Я и раньше бывал у Сокова, и вот мы встретились в его мастерской, проговорили часа два. Георгий Михайлович дал подробную оценку предмету моего интереса, да мало того - мы с кавалерийским размахом проскакали, подобно любимым его коням, по многим темам, связанным с живописью, и везде Соков неизменно представал эрудитом и экспертом.

Вот, например, как он размыслил по поводу конъюнктуры в искусстве - а ведь тема эта не перестает быть актуальной. В тот момент мы обсуждали русский лубок, вид народной графики 16-19 вв. Записано 2 июля 2022 года, публикуется впервые.

- Если мы беремся обсуждать любой предмет или явление, - пояснил тогда мне Георгий СОКОВ, - такое обсуждение начинается с анализа. Анализ же жанра искусства, его систематизация идет от разбивки конкретного материала по тематике, по различиям в духовно-нравственном плане. Так вот, между лубком и обычной живописью есть одна принципиальная разница. Мы рисуем то, что желаем, а лубок - это почти промышленное производство. То есть какие-то мастера (быть может, не было и самого понятия «мастерство») вырезают гравюру на дереве, кто-то печатает, а кто-то потом еще и раскрашивает вручную. Это была ремесленная артель, которая распространяла тиражированное произведение в массы. Обычная же живопись не имеет тиражности и цехового способа изготовления. Плюс тематика: очень часто это была политическая сатира. Что ж, в этом и есть его отличие, необычность и прелесть…

На вернисаже в ОУНБ им. Толстого

«Танец щеголих», 1997 г. Бумага, акварель. Дар библиотеке

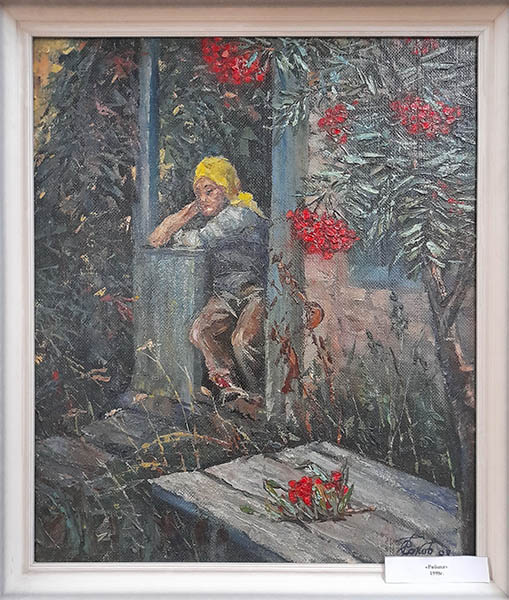

«Рябина», 1998 г. Дар библиотеке

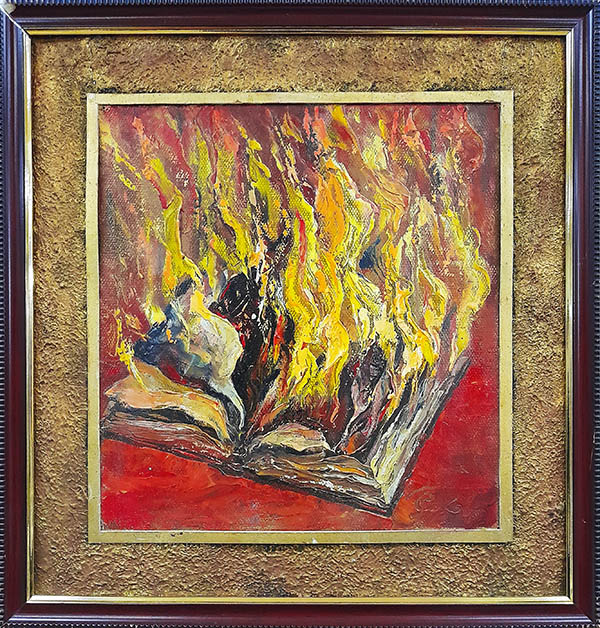

«Горящая книга». Дар библиотеке

В этом был весь Мастер: усмотреть «необычность и прелесть» не только в своих канонических подсолнухах, в танцующих чаровницах, в сутолоке торжищ или в пламенах рябин и книг, но и в, например, жестяных масках, в инсталляциях из мешковины и ножниц…

Маски Георгия Сокова - «открытие этого открытия»

Кстати, последнее - это настоящее открытие, потому что эти арт-объекты были переданы «Толстовке» из мастерской художника его родными уже после кончины самого автора.

Каждый январь Соков «задавал тон» собратьям по цеху. Так было и в этот раз. На встрече в храме книги прозвучало подчеркнутое его авторами тождесловие: открытие любой выставки Сокова - это всегда какое-то открытие.

Ляззат Тулекова: «Это все - подарки Сокова. В этом январе, несмотря на кончину художника, библиотека обрела его новые работы»

- В течение долгих лет Георгий Михайлович после каждой такой встречи дарил нам одну-две свои работы, - говорит заведующая отделом литературы по искусству ОУНБ им. Толстого Ляззат ТУЛЕКОВА. - Мы их бережно храним, они украшают стены библиотеки. Вот и сегодня мы тоже выставили новое - это доселе неизвестные вещи, которые любезно предоставили его родные, спасибо им. Появились данные о его ранних работах, которые выставлены в картинной галерее. И его почерк - он заметен всем и сразу…

В строках биографии Сокова есть и педагогическая деятельность, которая началась в колледже культуры. После его реорганизации Георгий Михайлович преподавал рисунок и живопись в Костанайском высшем педагогическом колледже, руководил дипломными проектами студентов. В 2019-м здесь открыли кабинет имени Сокова. В нем хранится и та самая серия иллюстраций «Костанайские базары», и не только она.

Вспомним 17-летнего Сокова. А появятся ли свои гении живописи среди этих воспитанников колледжа? Конечно да!

Студенты учебного заведения, которые пришли на вернисаж, получили напутствие от дочери и вдовы великого живописца:

Дочь живописца Юлия Путиева: «В чем задача искусства? Научить думать!»

- В чем состоит задача искусства? - задала вопрос Юлия Георгиевна ПУТИЕВА. - Глядя на работы авторов - художников, поэтов - получаешь ответ: научить думать, иметь собственное мнение. Поэтому я особенно обращаюсь к молодому поколению: вам очень важна начитанность, насмотренность и наслушанность, то есть именно то, что формирует самостоятельных людей. Благодарю отдел искусства и всю библиотеку за то, что многолетняя традиция не прерывается! Надеемся, что так будет и в дальнейшем.

- За много лет, - подхватила вдова Валентина Георгиевна СОКОВА, - это место стало, так сказать, намоленным теми людьми, которые любят искусство. Они приходили и приходят, и слава богу, что приходит молодежь. Вы только учитесь, но если вы станете часто бывать здесь, вы многое узнаете, и поэтому вас ждет интересная жизнь…

Приятной неожиданностью стал и нечастый гость города, хоть и по происхождению наш костанаец, а ныне заслуженный артист России, актер и режиссер Валерий ЗАХАРЬЕВ.

Он сам - история. Еще в 1992 г. Захарьев стал режиссером-постановщиком первого полнометражного художественного фильма «Воображение зависти», действие которого происходит в Костанае

- Интересно, что на днях был неофициальный День проветривания блокнотных записей, - напомнил Валерий Александрович. - Я воспользовался этим и открыл свои дневники на тех местах, где фиксировал свои визиты в мастерскую Сокова. Я всегда помнил, что световой день художника - это святое время и вторгаться в него нельзя. А он обижался: «Приходи в любой момент!» И я однажды записал: «Очень трудно уйти, не хочется уходить. Как жаль, что кончается это чудесное, настоящее и подлинно драгоценное время». Это было невероятное ощущение блаженства от общения. И мы всегда обсуждали какие-то тайны, тайны творчества. Я смотрю сейчас на его картины и слышу его голос, слышу, как он говорит. А его среда обитания включала, помимо дома и дач, все его поездки, все зарубежные страны, где он побывал. Эти поездки были его блокнотом, только на его страницах оставались не слова, а картины. А с другой стороны - во всех этих очень разных работах Георгий Михайлович остается самим собой. Во всех местах, где бы он ни был, он оставался верным своей профессии. Он всегда был в полете и звал возноситься в него других - мечтать, надеяться, не терять присутствия веры… И этого дарования у Георгия Михайловича было с избытком.

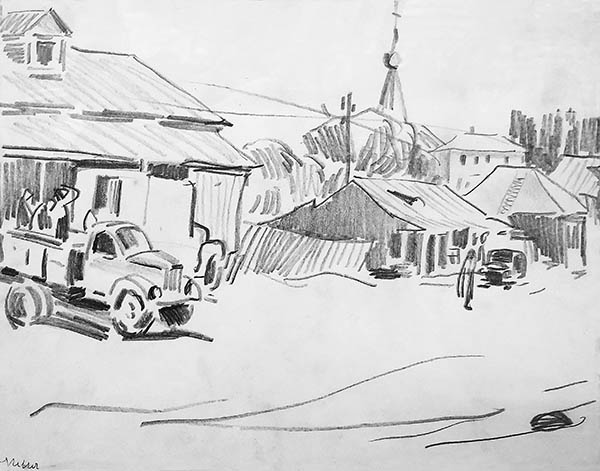

«Углич». Бумага, карандаш

«Сан-Марино». Бумага, акварель, фломастер

«Венеция»

Мастер кисти интересовался театром, мифологией, историей, фольклором, писал стихи, которые сейчас все цитируют. А я не стану, потому что предлагаю каждому найти свою личную цитату из Сокова. Иногда его образы словно уходят внутрь и бесконечно отражаются друг в друге так же, как книги и свечи на этом полотне.

«Натюрморт со свечой», 1994 г. Дар библиотеке

Одна восточная мудрость гласит, что после смерти человека три его деяния продолжают жить: его благотворительность, его дети, которые молят бога о нем, и его дела, которые оказались полезными всем. А еще иногда мне кажется, что возраст человека искусства - это всего лишь число, номер. Ну и, быть может, пункт в расписании движения кораблей судьбы - один отчалит от пристани раньше, другой позже.

«Полевой букет». Дар библиотеке

Фото автора

Последние новости